バイオベース材料を用いた新たなサプライチェーン構築-2

事例:バイオベースの材料やプラスチック廃棄物のリサイクルを通した、持続可能な繊維の製造

フィンランドの再生可能燃料メーカー・ネステ(NESTE)は、2024年7月からザ・ノース・フェイスの製品に持続可能なポリエステル繊維を使用することを発表しました。使用される原材料「Neste RE」は、化石原料の代わりに、再生可能およびリサイクルした使用済み食用油などのバイオベースの材料やプラスチック廃棄物を使用することで、温室効果ガス排出量を85%以上削減できるとされています。このプロジェクトは、5カ国7社からなるコンソーシアムにより進められ、スポーツ用品メーカーのゴールドウインがオーナーとなっています。コンソーシアムには、三菱商事、千代田化工建設、SKジオセントリック(韓国)、インドラマ・ベンチャーズ(タイ)、インディアグリコールズ(インド)が参加しており、持続可能な繊維供給チェーンの構築を目指しています。

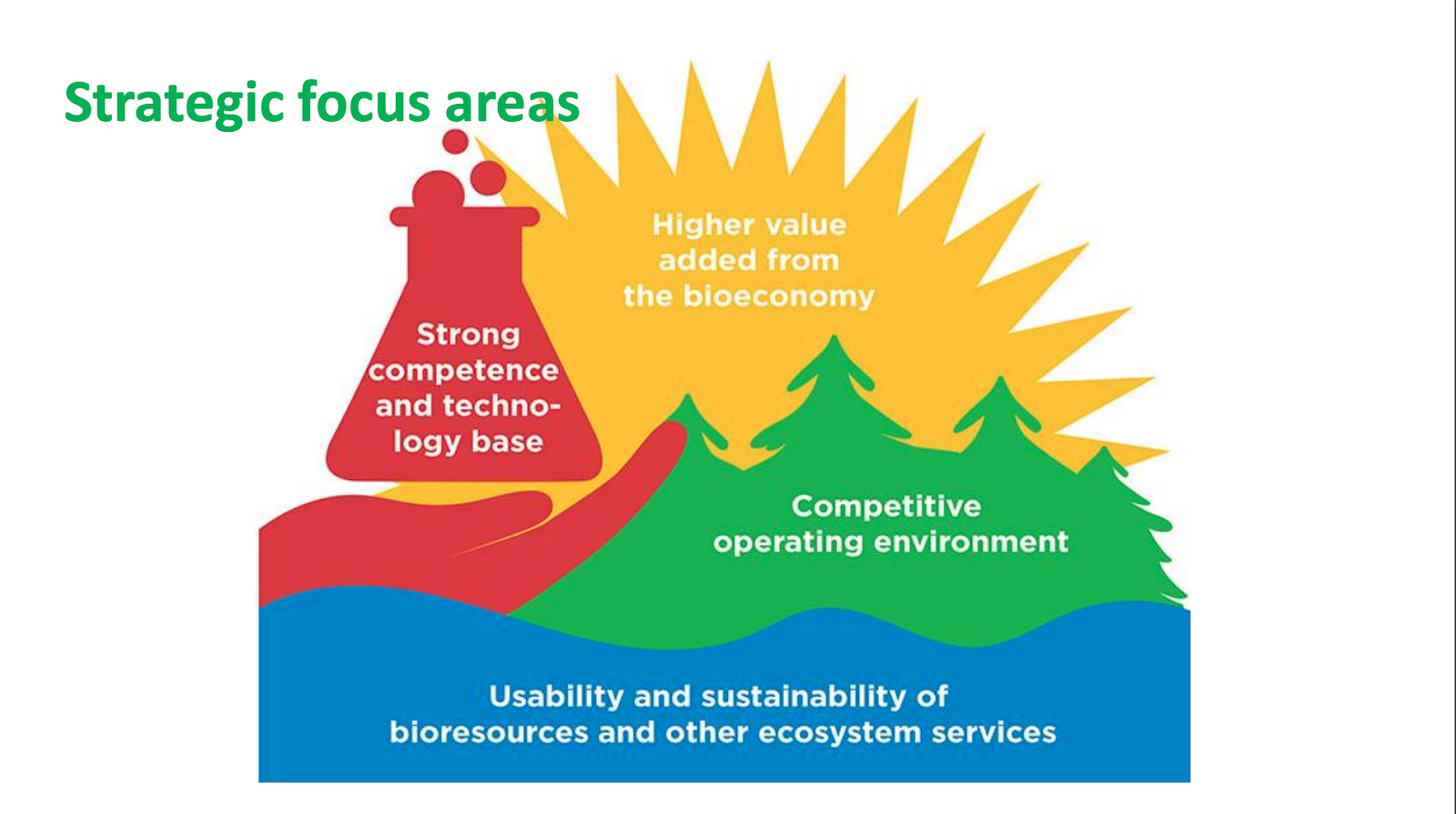

ネステが所在するフィンランドでは、政府として「バイオエコノミー戦略2022-2035」を掲げています。2035年までにフィンランドを気候中立(クライメイト・ニュートラル;人や企業、団体などの活動によって排出される温室効果ガスの総排出量を、吸収量や削減量を差し引いて実質ゼロにする取り組み)にすることを目指し、バイオエコノミーの付加価値を倍増させることを目標にしています。この戦略を通し、環境・社会・経済の持続可能性を重視し、バイオエコノミー分野を強化することで、フィンランドの国家経済における重要性をさらに高めることが期待されています。実際、2019年にはバイオエコノミーが260億ユーロの付加価値を生み出し、国の総付加価値の13%を占めました。

出所)Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland

このバイオエコノミー戦略では、バイオエコノミーを循環型経済を通じて資源効率よく実施することが強調されています。特に、繊維産業、製薬産業、電池材料などの新しいバイオベース製品の使用に注力し、再生可能な自然資源の持続可能な利用とそれに関連する技術革新の開発を進めています。バイオエコノミーには、自然を活用した観光業なども含まれます。2035年までに、化石燃料や非再生可能資源への依存を減らし、社会的公正と生態的持続可能性を確保することが重要な課題です。ネステとしても、フィンランド政府によるこの戦略と連携しながら、持続可能な繊維製造を推進しています。

事例:廃食用油リサイクルを通した国内産SAFの発展

バイオエコノミーの一つアプローチとして、石油や石炭などの化石燃料の代替として、バイオマスからのエネルギー生成(バイオガス、バイオエタノール、バイオディーゼルなど)の活用が挙げられます。古紙など廃棄物の回収に従事しているSocial Bridgeでは、なかでもバイオマスエネルギーの原料となる使用済み食品油「廃食用油」に注目しています。

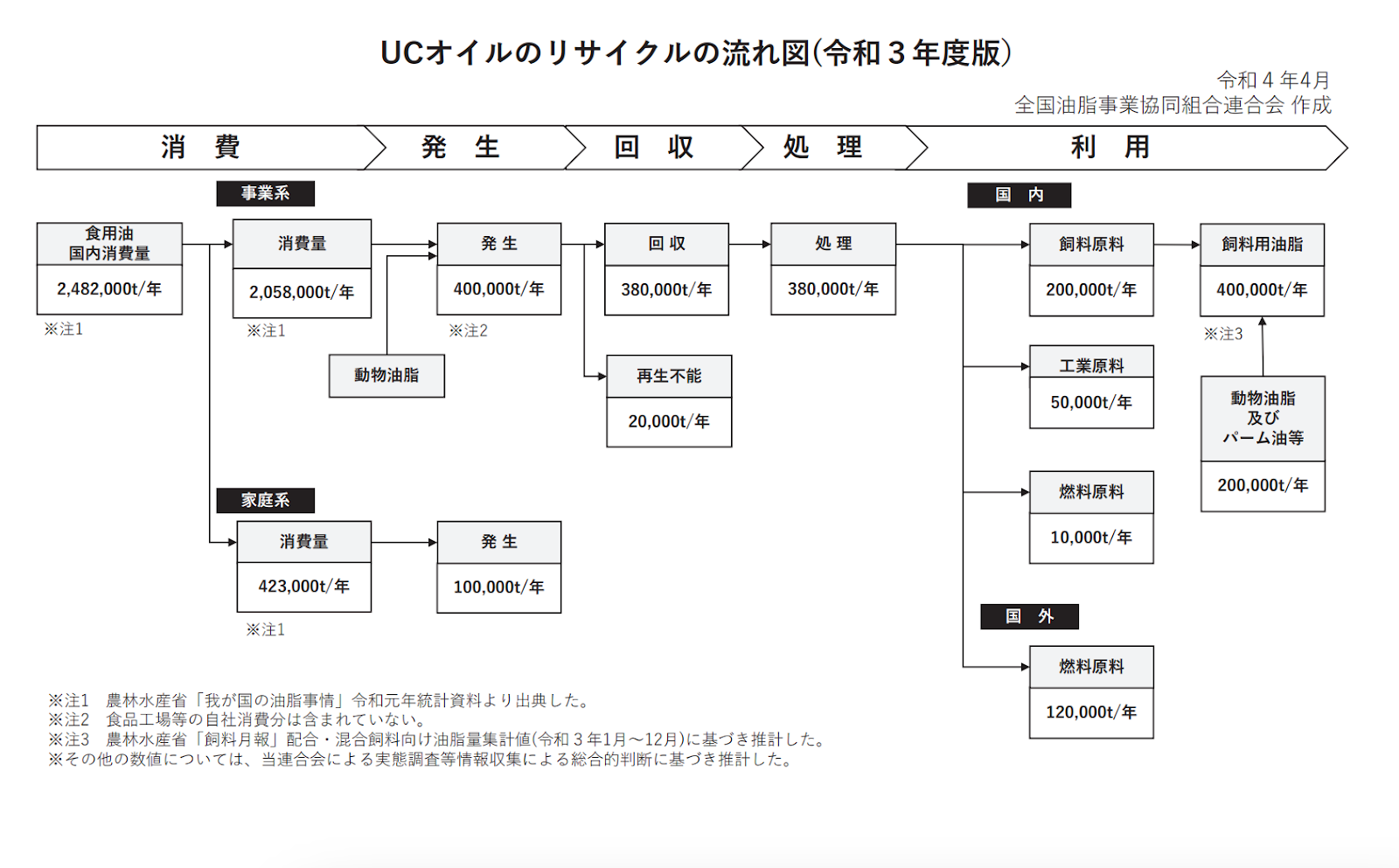

廃食用油の現状

1年間に消費される食用油は約250万トンで、8割以上がレストランやホテルなどの事業用として使用されています。事業所から発生する廃食用油は、飼料用として約20万トン、工業原料として約5万トン、燃料用として約13万トンがリサイクルされます。事業系廃食用油のリサイクルが進む背景として、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」により、廃食用油を再利用可能な資源として適切に処理することが求められている点が挙げられます。食品業者(レストランや食品加工業者など)は、廃食用油を適切に収集し、指定されたリサイクル業者に引き渡す責任があります。またリサイクル業者は、廃食用油を回収し、再利用可能な形に処理するために必要な設備や技術を備えた認定業者でなければなりません。

出所)全国油脂事業協会

一方、家庭から発生する廃食用油約10万トンはほぼ焼却されていると考えられます。様々なかたちで再利用可能な廃食用油にも関わらず、これだけの量が廃棄されている現状は、有用な資源を捨ててしまっていることとなります。

循環型の原料で製造された航空燃料「SAF(Sustainable Aviation Fuel、持続可能な航空燃料)」への需要拡大

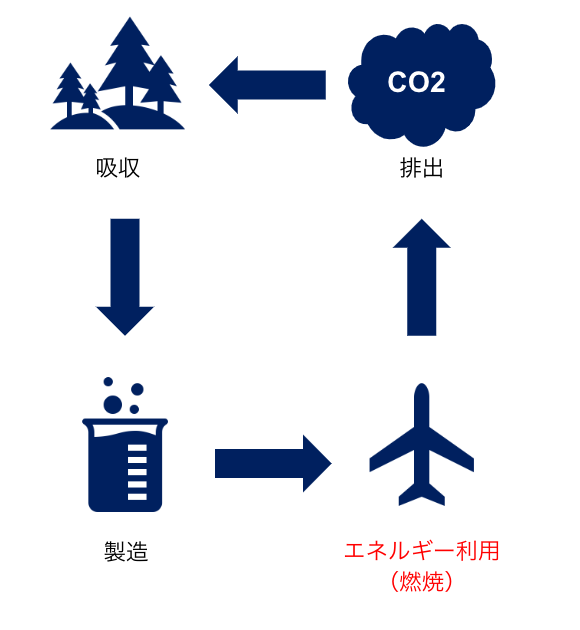

航空機は交通機関のなかでも、輸送単位当たりの二酸化炭素の排出量が多い乗り物です。そのため、カーボンニュートラルの実現に向けては、航空機から排出される二酸化炭素の削減が喫緊の課題となっています。そうした中、カーボンニュートラルに向けたアプローチとして、次世代の航空燃料「SAF(Sustainable Aviation Fuel、持続可能な航空燃料)」が注目されています。

SAFの主原料となる植物は、光合成を行う際に大気中の二酸化炭素を吸収します。そのため航空機を使用した際に二酸化炭素を排出しても、再度植物が光合成を行うことで、炭素を循環させながら航空燃料を利用できます。SAFを航空機の燃料として利用することで、この循環の中で大気中の二酸化炭素をほとんど増やすことなく、航空機を利用することが可能にななります。

出所)独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に基づきSocial Bridge作成

SAFは、現在、植物などバイオマス由来の原料や、飲食店などから排出される廃食油などに含まれる炭素から主に製造されます。バイオマス由来の原料として、第1世代バイオエタノール(コーンやさとうきびを発酵させてつくったアルコールから製造(ATJ))や、非可食原料(ポンガミア、微細藻類、第2世代エタノール(古紙等)等;藻や古紙などから油分を取り出し、水素を使ったり、発酵させてアルコールから製造(HEFA、ATJ))などが挙げられます。また、二酸化炭素と水素を合成して製造する「合成燃料(e-fuel)」もSAFの原料としてみなされています。しかし、いずれも製造方法としては確立されているものの、コストが高すぎたり、実証段階のものが多く、廃食油からつくられたSAFが最も多く使用されています。

日本政府の方針でも、GX基本⽅針関連資料において、2030年時点のSAF使⽤量として、「本邦エアラインによる燃料使⽤量の10%をSAFに置き換える」との⽬標を設定しています。この⽬標の達成に向けて、国際競争⼒のある国産SAFの開発・製造を推進するとともに、将来的なサプライチェーンの構築に向けて、供給側の元売り事業者等と利⽤側の航空会社との連携が重要としています。

このようなSAFの需要拡大を受け、Social Bridgeでは、未だリサイクルの余地が残されている廃食用油うち特に家庭系廃食用油に着目しています。事業系廃食用油うち、年間約12万トンを日本から欧州や韓国向けに輸出しています。前の事例で挙げたフィンランド企業ネステでも、廃⾷油等を原料とし たSAFの⽣産を拡⼤しており、日本の航空会社などがそれらっ企業から製造された割⾼なSAFを輸⼊している状況があります。現在日本国内で廃棄されている家庭系廃食用油約10万トン/年をSAFへ製造できることとなれば、環境や経済、地政学の観点からも持続可能なバリューチェーンを日本国内で構築できると考えています。このようなバリューチェーン構築に向け、Social Bridgeでは家庭系廃食用油の回収に取り組んでいきます。

Works Cited

“ネステ、バイオ原料繊維のサプライチェーン構築、日系企業と連携(日本、フィンランド) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース.” ジェトロ, 18 July 2024, Accessed 31 January 2025.

内閣府. “バイオエコノミー線略.” バイオエコノミー線略, 3 6 2024, Accessed 4 2 2025.

EDB Singapore. “シンガポールの産業動向とバイオ医薬品エコシステムの展望.” EDB Singapore, 29 12 2021, Accessed 4 2 2025.

“The Finnish Bioeconomy Strategy.” Bioeconomy, Accessed 31 January 2025.

JETRO. “世界トップレベルのバイオエコノミーを目指す計画発表.” ビジネス短信, 18 5 2022, Accessed 4 2 2025.

MONOist. “大統領令で加速する米国のバイオエコノミーR&Dとデータ保護.” MONOist, 14 10 2022, Accessed 4 2 2025.

“持続可能な航空燃料(SAF)の 導⼊促進に向けた施策の⽅向性について (中間取りまとめ(案)).” 持続可能な航空燃料(SAF)の 導⼊促進に向けた施策の⽅向性について (中間取りまとめ(案)), 経済産業省, 26 5 2024, Accessed 31 1 2025.