資源循環の車窓から vol.1〜Social Bridgeによる神戸での取り組み:古紙〜

Social Bridgeが取り組む資源循環

Social Bridge株式会社が運営するマツザワでは、1953年(昭和28年)神戸での創業以来、地元に根ざしながらおよそ70年間事業をおこなっています。神戸市指定の資源集団回収業者として実施している資源回収にはじまり、不用品回収、金属スクラップの高価買取、古物の買取(有価物処理)、産業廃棄物処理代行など、さまざまな取り組みから資源循環文化を創造しています。

Social Bridge(マツザワ)による資源循環に向けた事業

- 神戸市指定の資源集団回収:神戸市指定の資源集団回収業者として、兵庫区、北区、長田区、須磨区を中心に回収を実施。正しく分別することでリサイクル可能な「資源」となる段ボール、空き缶、新聞・雑誌、古着など家庭やオフィスで不要になったものとを、まとめて回収。

- 金属スクラップの買取:建築・土木・解体・リフォーム工事など、さまざまな現場で発生する電線くずや被覆電線を買取。

- 不用品回収:上記行政が指定するリサイクル資源の他、年末の大掃除や引っ越しなどで大量の不用品が発生した際も、一度にまとめて回収。

- 産業廃棄物処理代行:事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など、法律で定められた20種類の廃棄物「産業廃棄物」について、運搬や処理、マニフェスト処理の代行まで、迅速かつ適切に対応。

資源循環の車窓から vol.1 〜古紙〜

今回は、Social Bridgeがマツザワ創業当時から取り組んでいる古紙回収について、ご紹介します。

日本の古紙回収・リサイクルの歴史

日本では、古紙を回収してリサイクルする文化が古くから根付いており、江戸時代から古紙回収が始まったとされています。

1. 江戸時代(1603年~1868年)

日本の古紙回収の歴史は、江戸時代までさかのぼることができます。当時、和紙の製造には時間と手間がかかったため大量生産が難しく、また和紙の産地も気候や水資源が豊富な特定の地域(美濃(岐阜)、越前(福井)、土佐(高知))などに限られていたこともあり、紙はとても貴重な資源として扱われていました。そのため、使い終わった紙は捨てずに回収され、再利用されていました。

当時の古紙回収・リサイクルとして、以下が取り組まれてたと言われています。

- 紙屑買い:町には「紙屑買い」と呼ばれる回収業者がおり、庶民の家や商店から古紙を集め、再び紙漉き職人に売っていた。

- 和紙の再生:集められた紙は水に浸して繊維をほぐし、新たな和紙として再生されることが一般的だった。

- 巻物や書類の裏紙使用:裏紙を利用する習慣もあり、両面が使われることが多かった。

2. 明治・大正時代(1868年~1926年)

西洋文化の流入とともに、紙の生産量が増え、新聞や雑誌などの印刷物も普及し始めたのが、明治・大正時代です。これに伴い、古紙の回収とリサイクルがより組織化されるようになりました。

- 新聞紙の回収:新聞社や出版業界が古紙を回収して再利用する動きが出てきた。

- 製紙工場の発展:洋紙の生産が本格化し、古紙を原料として再利用する工場も増加。

3. 昭和(1926年~1989年)

戦争や経済成長の影響を受け、昭和には古紙の需要と回収システムが変化していきました。戦時中(1930年代~1945年)、紙資源が不足し、政府が古紙回収を奨励し、国民が積極的に新聞や雑誌を回収するようになりました。高度経済成長期(1950年代~1970年代)には、消費社会の進展により、紙の消費量が増加しました。結果としてリサイクルの必要性が高まり、業者による古紙回収システムが整備されていきました。

1970年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」制定され、一般廃棄物・産業廃棄物の処理について基本的な枠組みが決まったことが、その後の企業や自治体による取り組みを加速化する契機であったと言えます。そして1970年代後半になると、環境意識の高まりとともに、企業や自治体による回収活動が活発化してきます。1981年(昭和56年)、「再生資源の利用の促進に関する法律(再生資源利用促進法)」が施行され、製紙業界などが古紙利用率向上に取り組むようになりました。

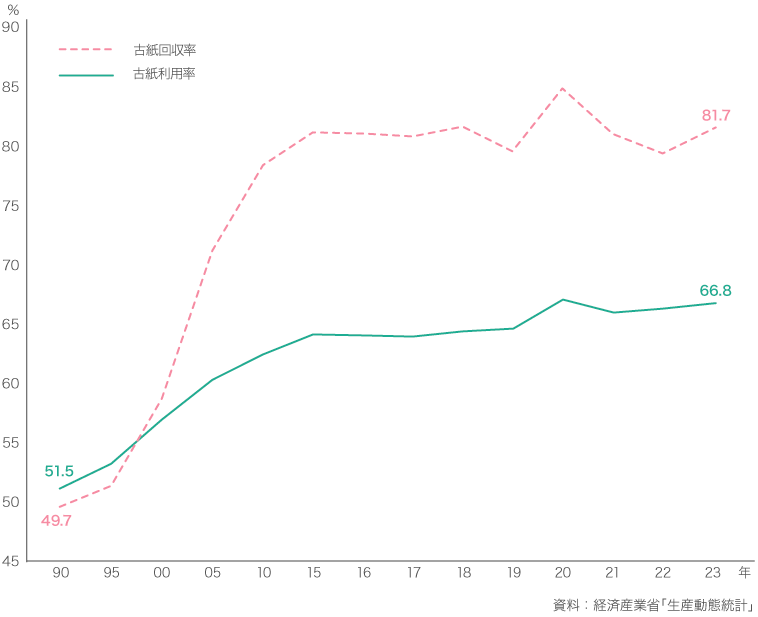

4. 平成~現在(1989年~)

平成以降、環境問題への関心が高まり、古紙回収システムが全国的に確立されていきます。1990年代に入ると、企業に対し古紙などの再利用を促進する努力義務が課されることから始まり、1997年には「容器包装リサイクル法」として、紙パックや段ボールなどのリサイクルが義務化されるに至りました。これを機に、各自治体でも紙パックの回収が本格的に進められ、自治体の資源ごみ回収に古紙が組み込まれる動きが広がりはじめました。2018年には「プラスチック資源循環戦略」が策定され、紙とプラスチックの分別・リサイクルの連携がさらに強化されています。

結果、日本の古紙回収率は、世界的に見ても高い水準に位置し、2022年時点で古紙回収率81.7%まで達しています。他国の古紙回収率がドイツ75.4%、アメリカ68.2%、中国49.0%という現状を鑑みても、他の主要国内でもトップクラスの数値になっています。

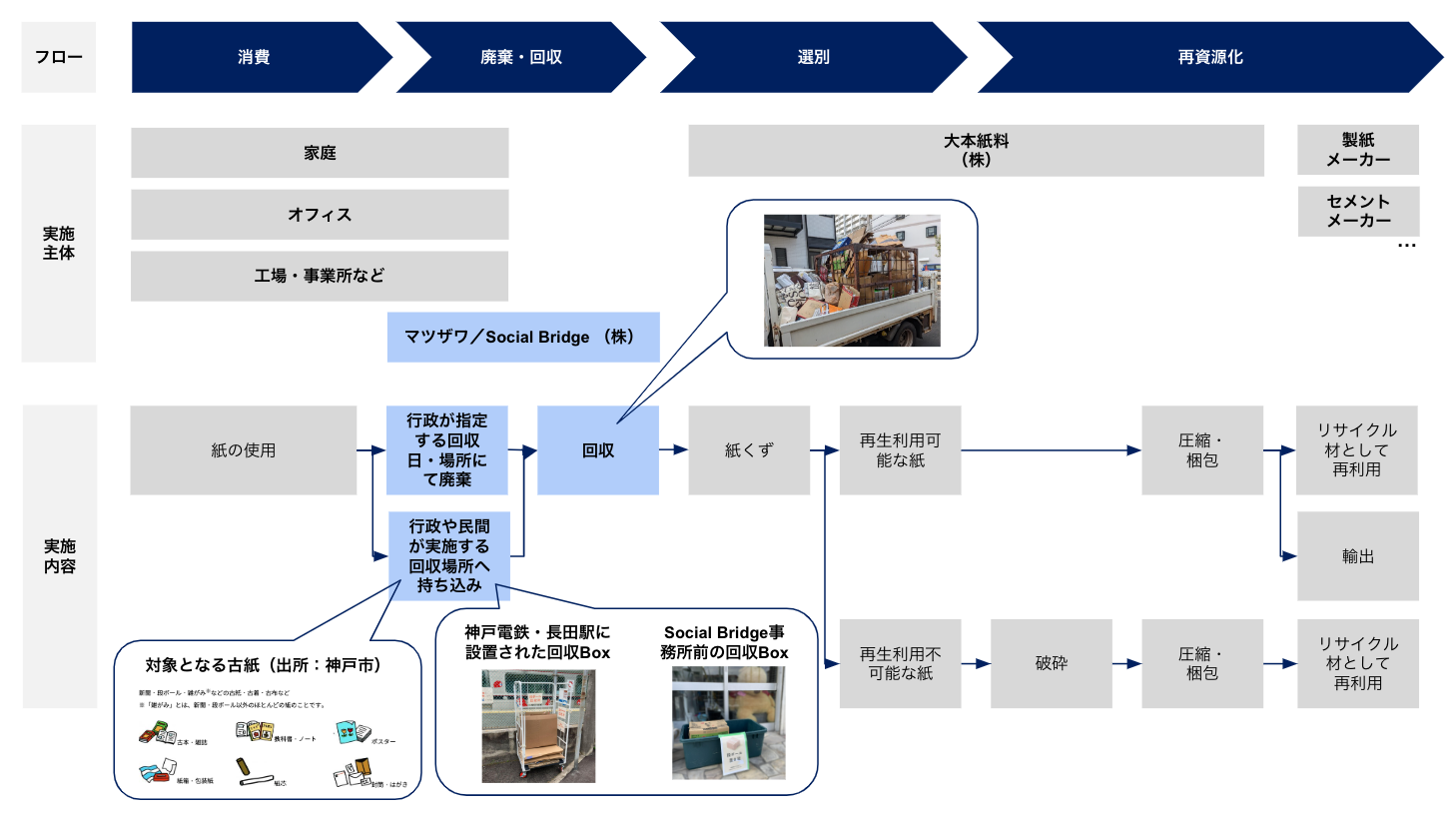

Social Bridgeによる神戸での取り組み

このような非常に古紙回収率が高い日本において、Social Bridgeがその一端を担っています。

上記の図で示す通り、家庭や企業で紙を使用して以降、「廃棄・回収」「選別」「再資源化」の流れでリサイクルが実施されています。なかでも、 Social Bridgeでは、消費された直後の廃棄・回収フェーズを担っています。

- 廃棄

- 行政が指定する日時・場所に加え、それ以外のタイミング・オケージョンでリサイクルできる場を創出

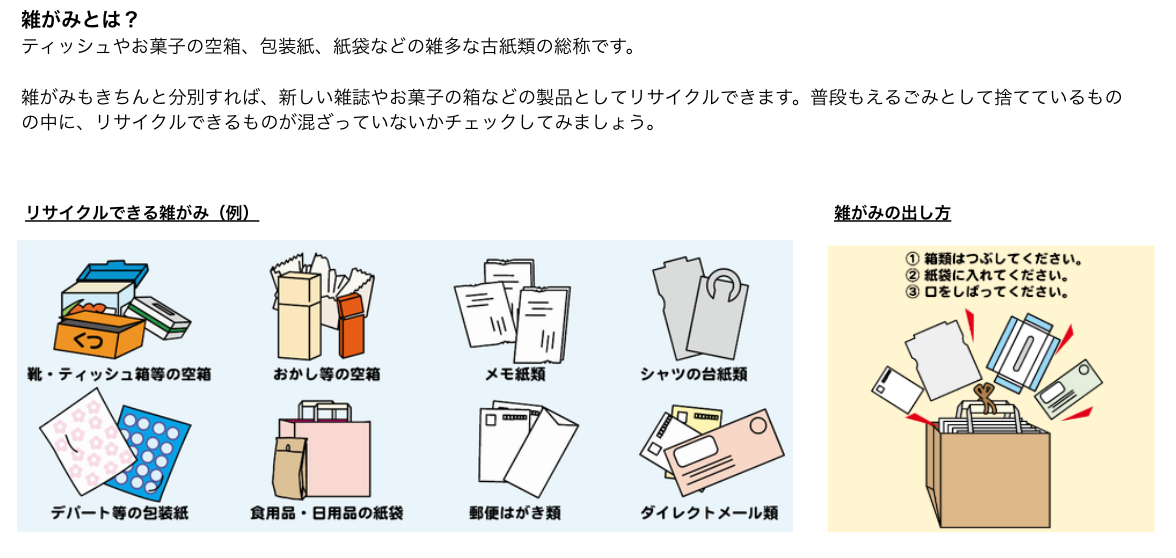

- さらに、リサイクルが一般的になっている段ボール、古新聞、牛乳パック以外の古紙である「雑がみ」のリサイクル促進に向けた情報発信

- 実施事例

- 駅の改札口周辺:神戸電鉄株式会社と連携し、長田駅構外のオンラインショッピング商品受取り用ボックスの隣に、使用済み段ボール回収ステーションを設置。

- オフィスの軒先:Social Bridgeオフィス(西宮)軒先に、使用済み段ボール回収ボックスを設置。

- 回収

- 神戸市指定の資源集団回収業者として、行政が指定する場所やマンション・事業所など集荷場所にて古紙回収

- 自社含む民間設置の回収場所にて古紙回収

Social Bridgeにより回収された古紙は、大本紙料株式会社(神戸市兵庫区)へ運ばれ、選別が行われます。リサイクル可能紙は、圧縮・梱包の後、製紙メーカーなどによりリサイクル材として再利用されます(一部輸出されることもあり)。また、汚れた紙、防水加工紙、感熱紙、シール台紙などはリサイクルできない紙として選別され、粉砕・圧縮・梱包された後、製紙メーカーやセメントメーカーによりリサイクル材として再利用されます。

近年、適切に管理された森林からの木材を使用していることを保証する国際認証である「FSC認証」や、再生紙を一定割合使用した紙製品に対して付与される日本の認証「エコマーク」など、紙利用に対する持続可能性への関心が高まっています。Social Bridgeでは、より多様なかたちで古紙回収・リサイクルする仕組みづくりを、神戸を起点としながらこれからも取り組み発信していきます。